事業概要

主たる事業所の所在地

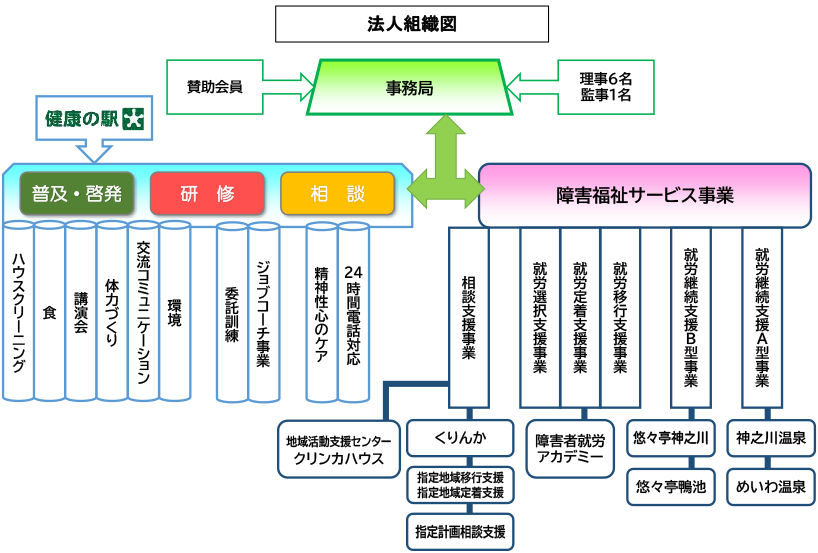

| 事業所名 | 障がい福祉サービス事業 | 支援概要 |

| 神之川温泉(めいわ温泉) | 就労継続支援A型 | 一般企業等に就労することが困難な方で雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の方を対象に支援を行います。(精神障がい者・知的障がい者) |

| 悠々亭神之川 | 就労継続支援B型 | 就労に自信がない方や年齢的に就労が困難な方など、期間を定めず、長期を見越した就労支援を行います。(精神障がい者・知的障がい者) |

| 悠々亭鴨池 | 就労継続支援B型 | 就労に自信がない方や年齢的に就労が困難な方など、期間を定めず、長期を見越した就労支援を行います。(精神障がい者) |

| 障害者就労アカデミー | 就労移行支援 | 利用期間を定め、実効性の高い企業見学・企業実習・ビジネス基礎学習を通じて、就労意欲の喚起と就職機会の創出を目指した支援を行います。(精神障がい者・知的障がい者) |

| 就労定着支援 | 就労定着支援では、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所、生活介護、自立訓練などのサービスを経て一般就労した方が、職場に定着し、安心して長く働き続けられるように様々なサポートを行います。 | |

| 就労選択支援 | 就労選択支援とは、令和7年10月1日開始の新サービスです。このサービスを利用することで、障害のある方がもともと持っている就労の可能性を自らが知り、選択の幅を広げることが可能となります。 | |

| 相談支援事業所くりんか | 相談支援 | 精神障がい、知的障がいをお持ちの方やそのご家族からの生活や就労などの相談に応じて、適切な社会資源を提案するなどの基本相談支援や、障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに見直し(モニタリング)を行う等の支援(計画相談支援)を行います。 |

| クリンカハウス | 地域活動支援センター | 地域で生活されている障害をお持ちの方やそのご家族などの生活のしづらさをサポートし、自立して楽しく日常生活や社会生活ができるようサポートします。 |

身体拘束・虐待防止・感染症等防止に対する当法人の取り組み

| 特定非営利活動法人クリンカ鹿児島 身体拘束等の適正化のための指針 |

|---|

1. 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。施設・事業所では、利用者の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、職員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない利用者支援の実施に努めます。

(1)身体拘束の廃止

サービス提供にあたっては、利用者本人又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

(2)緊急やむを得ない場合の例外三原則

利用者本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束等適正化委員会にて検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、以下の切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、家族へ説明し同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を整備し出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

①切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。

③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

2.身体拘束等適正化委員会について(1)身体拘束等適正化委員会の設置

身体拘束等の適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するために、身体拘束等適正化委員会(以下、「委員会」という。)を設置します。

委員会は年に4回以上開催します。特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。 (2)委員会の構成メンバー

委員長は理事長が指名するものとし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

委員の選任については、当該事業所の施設長及びサービス管理責任者、その他必要とされる者の中で委員長が指名したものとする。 (3)委員会では、次のような内容について協議し、検討結果を職員に周知徹底します。

①3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認

②身体拘束を行っている利用者がいる場合

要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。

③身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合

要件の該当状況、特に代替案を検討します。

④今後やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合

家族、関係機関等との意見調整の進め方を検討します。

⑤意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し

⑥今後の予定(研修・次回委員会)

(4)虐待防止委員会と取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。

(5)会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。

3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

(1)職員に対する身体拘束等適正化のための研修は、本指針に基づき、身体拘束等適正化に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発することを目指します。

(2)研修は、年1回以上行います。また、新規採用時にも研修を実施します。

(3)研修の内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録します。

4.施設・事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。

5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

(1)3要件(切迫性、非代替性、一時性)の確認

(2)要件合致確認

利用者の態様を踏まえ身体拘束等適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

(3)記録等

緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に利用者、家族へ説明し個別支援計画へ記載します。

・拘束が必要となる理由(個別の状況)

・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))

・拘束の時間帯及び時間

・特記すべき心身の状況

・拘束開始及び解除の予定

6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設事業所内に常設します。

附則

本指針は、令和4年4月1日より施行する |

| 特定非営利活動法人クリンカ鹿児島 虐待防止のための指針 |

|---|

1. 施設・事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為の

いずれも行いません。

①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

②性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。

③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

⑤経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2.虐待防止委員会・その他施設内の組織に関する事項(1)虐待防止委員会の設置及び開催

虐待発生防止に努める観点から虐待防止委員会(以下、「委員会」という。)を設置します。委員会は、年に4回以上開催し、次のことを協議します。

・虐待の防止のための指針の整備に関すること

・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

・職員が虐待等を把握した場合に、鹿児島市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(2)委員会の構成メンバー

委員長は理事長が指名するものとし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

委員の選任については、当該事業所の施設長及びサービス管理責任者、その他必要とされる者の中で委員長が指名したものとする。

(3)身体拘束等適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。

(4)会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。

3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針 虐待防止のための職員研修を原則年1回および新規採用時に実施します。

研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資

料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

4.施設・事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針①職員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止担当者もしくは虐待防止責任者、更には、行政機関の担当窓口に報告します。

②虐待防止担当者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ、関係者から事情を確認します。

③事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等にのっとり必要な措置を講じます。

④上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、鹿児島市の窓口等外部機関に相談します。

⑤事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。

⑥虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を鹿児島市に報告します。

5.虐待発生時の対応に関する基本方針 虐待等が発生した場合には、速やかに鹿児島市に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、鹿児島市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

6.成年後見制度の利用支援に関する事項 利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ、適切な窓口を案内する等の支援を行います。

7.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設事業所内に常設し、また、ホームページに公表します。

8.その他虐待防止の推進のために必要な基本方針「3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研錯を図ります。

附則

本指針は、令和4年4月1日より施行する |

| 特定非営利活動法人クリンカ鹿児島 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 |

|---|

|

利用者の健康と安全を守るための支援が求められる障害福祉サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定めます。

Ⅰ.基本的な考え方

感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等について、施設・事業所における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニ

ュアル・規程および社会的規範を遵守し、適正な感染対策の取組みを行います。

Ⅱ.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備

1.体制

(1)感染症対策委員会の設置・運営

①目的

・感染症対策委員会(以下、「委員会」という。)を設置・運営し、適正な感染予防再発防止策等を整備し、感染症の発生や感染拡大を防止します。

②活動内容

・施設・事業所の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定めます。

・感染予防に関する決定事項や具体的対策を施設・事業所全体に周知します。

・施設・事業所における感染に関する問題を把握し問題意識を共有・解決します。

・利用者・職員の健康状態を把握します。

・感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策及び拡大防止の指揮

をとります。

・その他、感染関連の検討が必要な場合に対処します。

③委員会の構成メンバー

委員長は理事長が指名するものとし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

委員の選任については、当該事業所の施設長及びサービス管理責任者、その他必要とされる者の中で委員長が指名したものとする。 ④運営方法

・委員会は、年に4回以上定期的に開催します。

・関係する委員会と取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。

・会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。

(2)指針の整備

委員会は、感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ、定期的に指針を見直し、更新を行います。

(3)研修

感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援を行うため、全職員を対象に年1回以上の研修を定期的に実施します。また、新規採用時にも研修を実施します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

2.平常時の対策(日常の支援にかかる感染管理)

(1)利用者の健康管理

・既往歴の把握

・日常観察、体調把握

・利用者に感染対策の方法を教育、指導

・利用者の感染対策実施状況を把握、不足している対策を支援

(2)職員の健康管理

・入職時の感染症の既往やワクチン接種状況把握

・定期健診の実施、受診状況を把握

・職員の体調把握

・職員へ感染対策の方法を教育、指導

・ワクチン接種の必要性を説明、接種を推奨

(3)標準的な感染予防策

・十分な必要物品を確保、管理

(4)衛生管理

①環境整備

・整理整頓、清掃を計画的に実施、実施状況を評価

・換気の状況(方法や時間)を把握、評価

・トイレの清掃、消毒を計画的に実施、実施状況を評価

・効果的な環境整備について、教育、指導

②食品衛生

・食品の入手、保管状況を確認、評価

・調理工程の衛生状況を確認、評価

・環境調査の結果を確認

・調理職員の衛生状況を確認

・衛生的に調理できるよう、教育、指導

3.発生時の対応

(1)発生状況の把握

・感染者及び感染疑い者の状況を把握、情報を共有

・施設・事業所全体の感染者及び感染疑い者の発生状況を調査、把握

(2)感染拡人の防止

・支援職員は、感染者及び感染疑い者の支援方法を確認

・感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスクの着用、手指衛生、行動制限など)の協力を依頼

・感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認

・ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定、消毒を実施

・職員の感染対策の状況を確認、感染対策の徹底

(3)医療機関や保健所、行政関係機関との連携

①医療機関との連絡

・医療機関からの指示内容を施設・事業所等内で共有

②保健所との連携

・疾病の種類、状況により報告を検討

・感染者及び感染疑い者の状況を報告、指示を確認

連絡先:鹿児島市保健所:電話番号(099-803-7023) ・保健所からの指導内容を正しく全職員に共有

③行政関係機関との連携

・感染者及び感染疑い者の状況報告、指示を確認

連絡先:鹿児島市障害福祉課(099-216-1272) (4)関係者への連絡

・施設・事業所、法人内での情報共有体制を構築、整備

・利用者家族や保護者との情報共有体制を構築、整備

・相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備

・出入り業者との情報共有体制を構築、整備

(5)感染者発生後の支援(利用者、職員ともに)

・感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握

・感染者及び関係者の精神的ケアを行う体制を構築

4.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設・事業所内に常設します。

附則

本指針は、令和5年4月1日より施行する |